AIの台頭

写真・動画が事実証明に使えなくなる日

2025年、3月26日(水)、ソウル高等裁判所は、李在明氏の控訴審(2審)において、1審とは逆転無罪を言い渡した。

この裁判官たちは、左派にかなり偏った共に民主党に有利な判決を下す裁判官だったと言われている。

検察は、判決の根拠が到底理解のできるものではない旨、談話を出し、すぐさま上告した。

気になったのは、証拠として提出されていた写真が、結果として、左派の主張である捏造として裁判所が認めてしまったという危機的状況だろう。

この写真の原本がどのような素材であったかを筆者は確認できていないが、ひとまず、これは置いておいて、今回はネットで出回るデジタル素材に関して分かっていることを記事にしてみた。

どのようにして本物と証明するか

以下の記事は

「写真や動画の本物と偽物を見分ける新しい方法」Stan Kaminsky, Kaspersky daily(2024 4.17)を引用・要約しています。

ここ数年の間に、ネット上で私たちが目にするものが、本物かどうかを判断することが、非常に難しくなった。

これまでも画像加工ソフトであるPhotoshopを使用すれば、ダイエット以前ダイエット後などの偽造画像を容易に作り出せることは、一般の人々も知っていた。

しかし、ここへ来て、生成AIなる技術を使った偽造行為が世界の脅威となってきている。

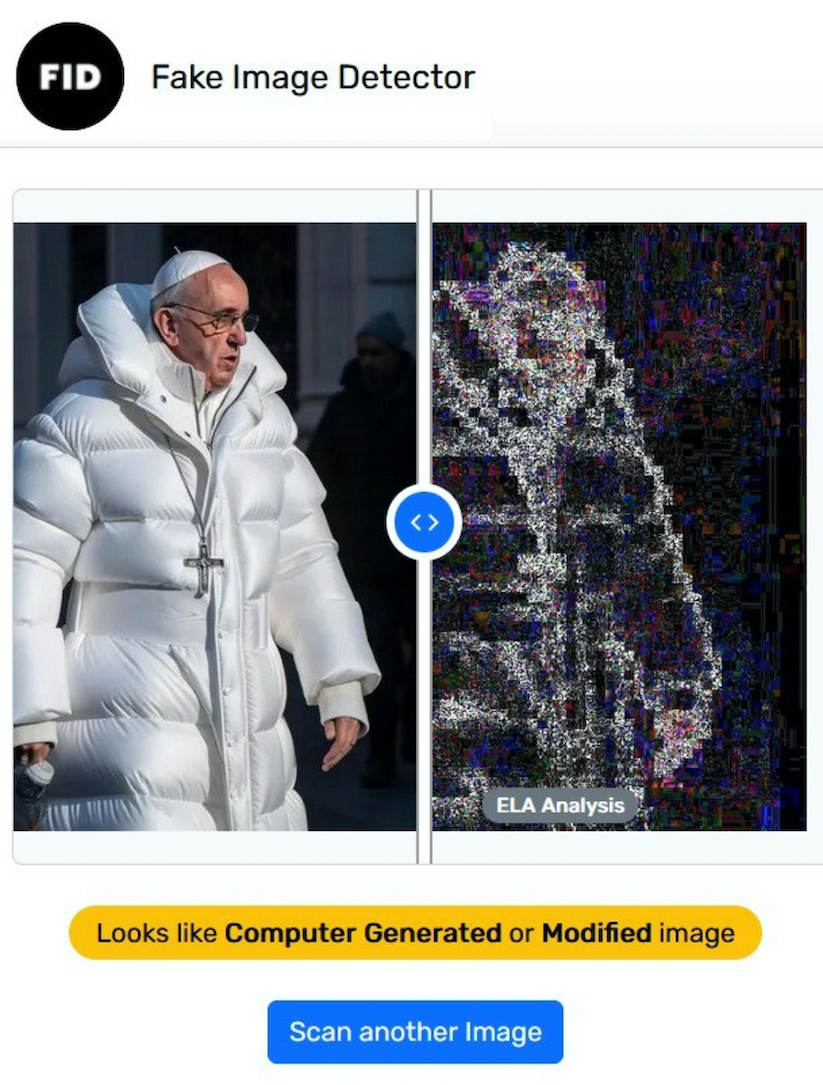

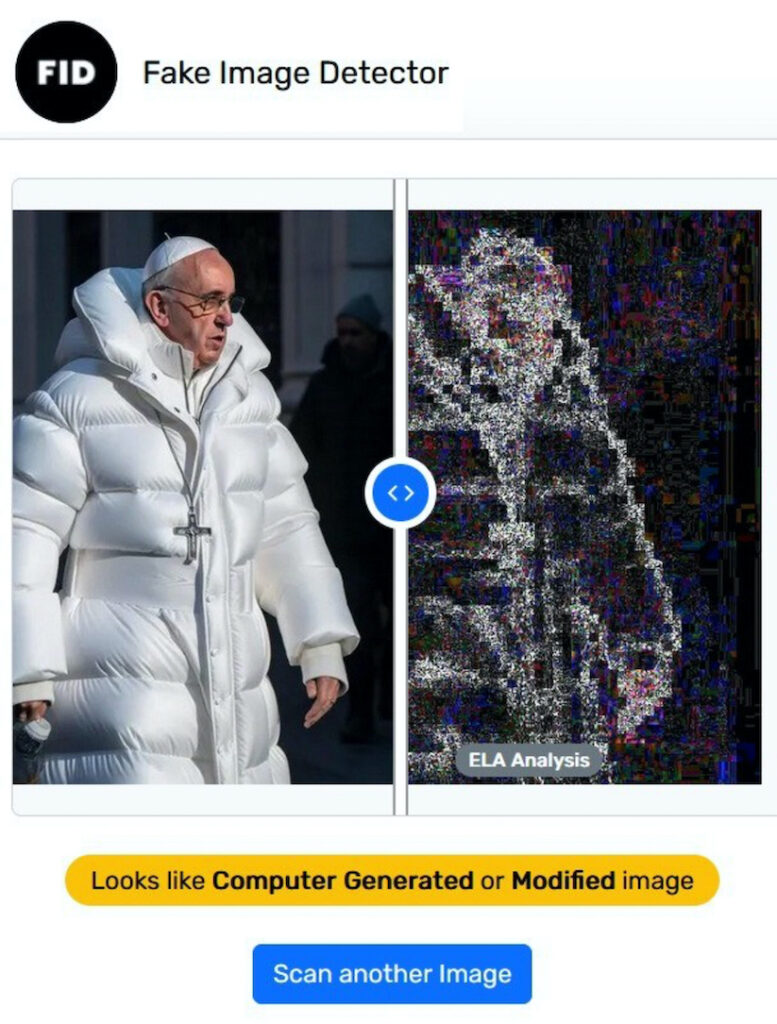

その技術の進化による偽造は未知のレベルに達してしまったと言われており、最初に拡散された精巧なフェイク(ディープフェイク)画像は、「白いデナイナーズダウンジャケットを着たローマ法王」(2023年)と言われている。

それ以来、人の目を欺くような高品質の画像が急増したと言われている。

今後は精巧なディープフェイク動画の発生さえ予想されている状況だ。

フェイクニュースとその関連画像は既に厄介な問題となっており、事態はただ悪化している。

たとえば、あるニュースの写真が、別のニュースの写真であるかのように加工されたり、会ったこともない人々が同じ写真の中に合成されたりといったケースが発生している。

画像や動画を使用したなりすましはスプーフィングと言われ、サイバーセキュリティ上の脅威となりつつある。

実際、詐欺師は、既に何年も前からフェイク画像・動画を使用して、被害者を騙し金銭を騙し取ってきた。

これらの詐欺には有名人の画像が使用される場合も多く、出会い系サイトやSNSでなりすましによる被害が増えたり、気に入らない有名人を陥れる目的で使用されたりすることもあるようだ。

過去の詐欺の最も巧妙な例は、ディープフェイクの動画や音声に、被害者の上司や親族を出演させて、詐欺師の言いなりにさせる手口があったという。

ある金融機関の従業員が騙されて、サイバー犯罪者に2,500万ドルを送金してしまった事件が実際、発生している。

仕掛けとして使用されたディープフェイクは、被害者の上司である「最高財務責任者」と「同僚」とのビデオ通話だった。

これらのフェイクに騙されないように、私たちが出来ることはあるのだろうか?

その画像はどこから来たか?

フェイクには、もともと何処か既にネット上にある素材が使用されることが多い。

なので、その関連を調べるためにKaminsky氏は、Google逆画像検索や TinEyeのようなツールを使用することを勧めている。

これらのツールに、知りたい画像をアップロードすると、同じ画像が既にある場合、何に使われていた画像かが判明するという。

Photoshop加工を見分ける技術の発達

数学者、エンジニア、画像のエキスパートは、もう長くからあるPhotoshop画像加工の自動検知については取り組んできた。

画像のメタデータ解析やエラーレベル解析(ELA)などが、それにあたる。

これは、JPEG圧縮の不自然な点をチェックして、画像の変更部分を特定する技術だ。

Fake Image Detectorなどの多くの一般的な画像解析ツールも、その手法を適用したものだ。

生成AIに関する検知についてもフェイスモーフィングの検知、AIが生成した画像と生成に使用したAIモデルの判定、オープンAIモデルの検証といった技術が開発されてきているが、まだ完璧には達していないという。

問題は、「最初の元となる画像の出所」について100%の確実性が得られないこと、画像が加工されていないことが保証できないという点がある。

そこでその問題を解消するために考えられ、開発されたのがC2PA規格だ。

検証済みというお墨付き

このContent Provenance and Authenticity (C2PA)という規格は既に公開されており、バージョンも更新されている。

この規格が目指しているのは、ネット上の画像が本物かどうかを、一般ユーザーがチェックしたい時、写真をクリックするだけで、「誰が、いつ、何を使って写真を撮ったか」「変更の有無」「変更した場合、どのような加工をしたか」「どのような方法で(圧縮方法など)保存されたか」 の詳細がすぐに確認できることだ。

C2PAには、既に、コンピューター、写真、メディア業界の大手企業が参加している。具体的には、キャノン、ニコン、ソニー、Adobe、AWS、Microsoft、Google、Intel、BBC、AP通信、その他約100社となっている。

これらの企業は、画像の作成からオンライン公開のすべての段階で、関わっている可能性のある企業ばかりである。

中でもニコンは、この規格対応のカメラ製造を計画中で、BBCはこの規格内の画像を使用した記事を公開済みである。

規格に合致するための仕組みは、HTTPS接続時のWebサーバー証明書に使用される保護と同様の、公開鍵暗号方式に基づいている。

そして、各バージョンのファイルには、それぞれの編集者あるいは作者によってデジタル署名がなされている。

この時の作成者のプライバシー機能にも配慮されているため、抜かりないと言えるだろう。

実際に、C2PA規格がどういった画像かを見たい場合は、Content CredentialsというWebサイトを見るようStan Kaminsky氏は勧めている。